耳の病気

急性中耳炎

子供に多い病気です。

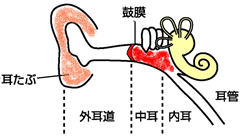

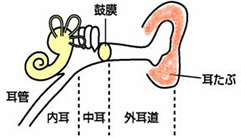

風邪や上気道の炎症が起こると鼻やのどにいる細菌やウイルスが、せきやくしゃみなどにより耳管をさかのぼって中耳に入って炎症を起こします。

ひどい場合には中耳に膿が溜まります。

主な症状

耳の痛み・発熱・頭痛・不機嫌。

耳を押すと痛がったり、自分でよく耳を触ったり、夜泣きや首を振るなど機嫌の悪さがみられます。

治療方法

鼻の炎症がある場合、鼻水の吸引治療・吸入治療を行います。症状に応じて必要なお薬を処方します。

炎症の程度によっては鼓膜切開をして膿などの中耳炎分泌物の排出、吸引を行います。

滲出性中耳炎

鼓膜の裏側(中耳)に滲出液が溜まる中耳の炎症です。

鼻の奥から耳管にかけて炎症が起こり、鼓膜の動きが鈍くなる為、耳が聞こえにくくなります。

よく鼻水の出ている子にかかりやすいです。

滲出液からは細菌やウイルスが検出されない場合もあります。痛みも熱もないのが特徴です。

主な症状

鼓膜の裏側(中耳)に滲出液が溜まる中耳の炎症です。

鼻の奥から耳管にかけて炎症が起こり、鼓膜の動きが鈍くなる為、耳が聞こえにくくなります。

よく鼻水の出ている子にかかりやすいです。

滲出液からは細菌やウイルスが検出されない場合もあります。痛みも熱もないのが特徴です。

治療方法

鼻の炎症を改善させるために鼻の処置・吸入・薬物の内服等の治療を行います。

のどの炎症を改善させるためにのどの処置・吸入・薬物の内服等の治療を行います。

鼻から中耳に空気を送る処置(耳管通気)を行います。中耳に貯留している液体を排除します。

難治性のものには鼓膜を切開したり、さらに換気チューブを留置したりします。

家庭で気をつけること

※鼻水は強くかまないようにして下さい。やさしくかんで下さい。

※耳だれは、ガーゼなどで出てきたものだけこまめに拭き取りましょう。耳の中に残った耳だれは無理やり取らないようにしましょう。

(鼓膜切開後は、血の混じった耳だれが出る場合があります)

※熱がなければお風呂は入っても大丈夫です。ただし、患耳に水が入らなよう注意して下さい。

※スイミングは医師の許可がでるまではやめて下さい。

中耳炎とプール

中耳腔は鼓膜で外界と隔てられているので、通常耳から水や菌が入っても中耳炎に影響はありませんが、雑菌を含んだプールの水が鼻やのどに入ることによって感染を起こした場合、急性・滲出性中耳炎が再燃することがあります。ですから風邪気味のとき、具体的には色のついた濁った鼻汁や痰のからんだ咳が出ているときなどはプールは控えた方がよいでしょう。

耳、鼻やのどの状態をチェックしながらであればプールは大丈夫だと思います。

鼓膜切開

鼓膜切開の目的

①急性中耳炎・滲出性中耳炎の膿、貯留液の排除による治癒の促進

②分泌液貯留による耳痛・発熱・耳閉感・難聴などの症状の改善

鼓膜を切開する事で貯留液を排除します。鼓膜に麻酔を行い処置を行う為、痛みはありませんが大きな音が聞こえます。麻酔を使用する為、麻酔が切れるまで数時間は違和感が持続します。

鼓膜を切っても大丈夫なの?

鼓膜切開をすると難聴などの後遺症が残るのではと心配されるかもしれませんが、鼓膜を切っても炎症が改善すれば鼓膜は元通りになります。

家庭で気をつけること

※処置後、耳だれ(血が混じる場合があります)が出る場合があります。ガーゼやティッシュなどで出てきたものだけこまめに拭取りましょう。耳だれをそのままにしておくと、耳だれが乾燥し湿疹やかゆみを生じる場合があります。(乾燥した場合はぬるま湯で湿らしたガーゼで拭きましょう)

※耳の中に残った耳だれは無理に取らないようにしましょう。

※お風呂に入る時は患耳に水が入らないよう注意して下さい。

※鼻は静かに優しくかみましょう。

耳鳴り

耳鳴りの大部分は聴覚障害と関連しているとされています。耳鳴りがある方の大多数に聴覚障害(難聴)が認められ、しかも耳鳴と難聴との関係を詳しくみると耳鳴りは感音難聴、特に急性感音難聴例に多くみられます。

急性に発症した難聴に伴う耳鳴りとしては突発性難聴、特発性感音難聴、メニエル病などがあります。

耳鳴りがひどくなる場合

急性感音難聴などの病的異常の有無を精査します。急性感音難聴などの病的異常の有無を精査します。

もし病的異常が認められなかった場合ですが、耳鳴りはその病因、病態が必ずしも明らかにされていないので基本的な治療方法として確立されたものはないのですが、耳鳴りと難聴は密接な関連性を持つと考えられるので一般の感音難聴に用いる治療方法が耳鳴りの有効な治療方法となります。

具体的には内服薬治療から開始しますが、耳鳴りのために不眠、あるいは十分な安静がとれないような場合は睡眠薬や抗不安薬も有効です。

尚、耳鳴りがあっても心配な病態がなく、それを受容できれば治療の必要はありません。

ダイビングと耳痛・耳閉感

ダイビングで潜降するにつれて水圧が増すことで鼓膜の外側の圧力が増し、相対的に鼓膜の内側の圧力が小さくなります。それに伴い鼓膜が内側に押されるために耳に違和感や塞がった感じがするようになります。

中耳腔と鼻咽腔は耳管という管でつながっていますが、普段は閉じた状態になっています。

耳管を自力で開けて中耳腔に空気を送り込み、鼓膜の内外の圧力平衡をとる方法が耳抜きです。

耳抜きがうまくできないと、鼓膜の内外の圧力差が大きくなり中耳気圧外傷、いわゆる中耳のスクイーズが起こります。鼓膜や中耳腔の出血、浸出液の貯留、ひどいときは鼓膜の穿孔が起こることもあります。

ヘッドホン・イヤホン難聴

爆発音やコンサート・ライブ会場などの大音響によって内耳の蝸牛という器官にある有毛細胞が損傷してしまうことで起こる難聴を音響性難聴と言いますが、それはヘッドホンやイヤホンで大きな音を聞き続けることによっても起こり、「ヘッドホン難聴・イヤホン難聴」と呼ばれ近年問題視されています。じわじわと進行し、初期には難聴を自覚しにくいことが特徴です。耳閉感や耳鳴りを伴う場合もあります。重症化すると回復が難しいためそのような耳の違和感に気づいたら早めに受診することが大切です。とはいえ他の難聴の合併などがなければ中等度以上のひどい難聴になることは稀と考えて差し支えないと思います。WHOでは1週間当たり、80dBの音量を40時間以上、90dBで4時間以上聞き続けると難聴の危険があるとしています。100dBは概ね鉄道のガード下の音、80dBは地下鉄の車内や車通りの多い交差点の音量です。ヘッドホンやイヤホンで音楽などを聞く際に耳の健康を守るための注意点としては音量を下げたり、連続して聞かずに休憩を挟んで聞く時間を減らす、デバイスに音量制限機能があれば平均80dB未満に抑える、わかりやすく言えばヘッドホンやイヤホンで音楽を聞いても外部の会話が聞こえるくらいの音量にするとよいでしょう。

突発性難聴

突発性難聴は発症した瞬間がわかるほど突発的に起こる内耳性の感音性難聴です。多くの場合耳鳴りや耳閉感を、約半数に強いめまいを伴います。再発は無く、再発した場合は突発性難聴以外の疾患を疑います。殆どの場合片側耳のみに発症します。最近の疫学調査では人口10万人あたり年間約60人発症していました。誰にでも起こり得ますが50代から70代の方に多く、男女差はほぼありません。原因は不明ですがウイルス感染説や、血栓や塞栓、血管のけいれん等により毛細血管の血流が妨げられて内耳が機能不全を起こす内耳循環障害説などがあります。はじめは突発性難聴と診断されてもその後に原因が判明すれば診断名を変更します。治療はステロイドを中心として血流改善剤、代謝促進剤等を用いる薬物治療が一般的です。発症から1週間以内に治療開始できれば治療成績は比較的良好ですがそれ以降の成績は落ち、1~2ヶ月で症状は固定するので早期の治療が重要です。